SIGMA Project insufla potencia al saxofón mexicano

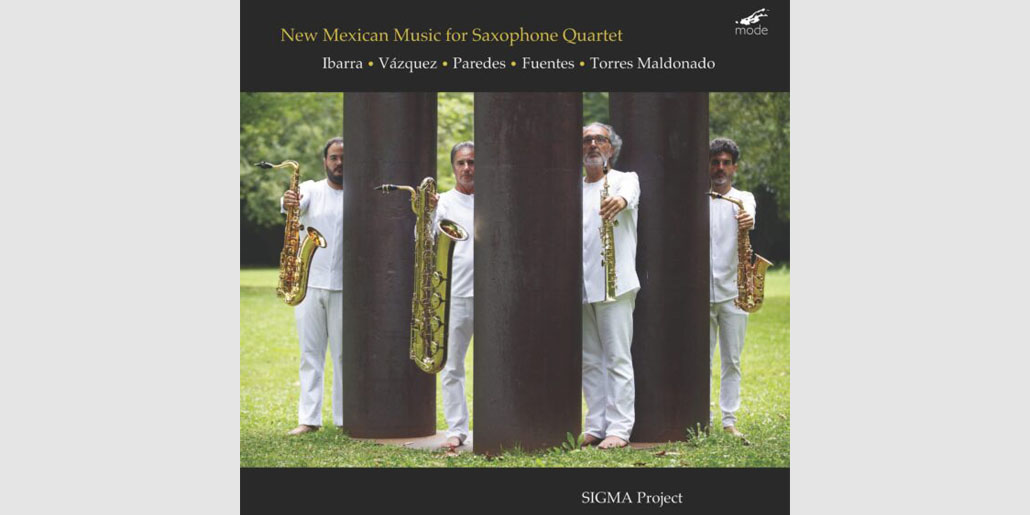

NEW MEXICAN MUSIC FOR SAXOPHONE QUARTET: Obras de Ibarra, Vázquez, Paredes, Fuentes y Torres. SIGMA Project. MODE RECORDS (1 CD)

La vocación internacionalista que el cuarteto de saxofones español SIGMA Project ha mostrado desde su fundación, en el año 2008, es claramente visible si repasamos su amplísima nómina de estrenos; una lista que, a día de hoy, abarca cuatro continentes, incluyendo partituras de compositores europeos, oceánicos, asiáticos y americanos.

Entre estos últimos, tienen una presencia muy destacada los mexicanos, fruto de la larga y proteica relación que une a SIGMA Project con México, desde la que fue su primera visita al país centroamericano, en noviembre de 2012. Transcurridos diez años —en los que el cuarteto español ha estrenado hasta quince partituras de compositores mexicanos—, a finales de 2022 vio la luz el primer compacto dedicado por SIGMA a cinco de estos cuartetos, con un cartel de lo más granado y los habituales estándares de excelencia que nos ofrece uno de los más exquisitos sellos discográficos especializados en nueva música, el neoyorquino Mode Records.

El primero de estos cinco compositores es Víctor Ibarra, de quien escuchamos Grande Équerre: ensayo sobre la negación (2014), potentísimo cuarteto que ya había pasado por la páginas de SCHERZO anteriormente, y en cuyos universos microtonales nos podemos adentrar, ahora, cual si estuviésemos en las propias campanas de los saxofones, habida cuenta la impresionante grabación que aquí nos ofrece ese mago del sonido que es el ingeniero francés Sylvain Cadars: un registro que parece trascender la propia pintura a la que nos remite esta pieza, para alcanzar una presencia tridimensional.

No es ello, ni mucho menos, baladí, pues Grande Équerre se remite al cuadro homónimo pintado en 1962 por Antoni Tàpies; de ahí, su carga matérica, su profusión de relieves informales y terrosos, sus densidades fluctuantes y ese gesto que, una y otra vez, lleva al cuarteto a sus extremos armónicos: desde unos sobreagudos en el límite de lo audible a un slap en el registro grave que confiere a los saxofones bajo y barítono una presencia percusiva. Como compositor culto que es, la relación de Víctor Ibarra con la obra de Tàpies no sólo se efectúa a través de la mirada, sino de un ensayo sobre dicho cuadro escrito por el arquitecto Juan José Lahuerta, multiplicando las capas de significado, la complejidad de la partitura y esa suerte de imposición de una triple negación que señala el final de un camino. El de Grande Équerre sería el de la composición armónica, pues en los compases finales el saxofón bajo (despojado de la boquilla) acumula violentas rugosidades y materia ruidista, cual los atávicos brochazos del más tenso Tàpies. La versión aquí escuchada es apabullante y de un dominio técnico magistral, pues conjugar la síntesis de afinación microtonal, armónicos, percusión de llaves y ruidismo con flatterzunge y aire que Ibarra propone roza lo sobrehumano.

En el caso de la segunda partitura, Bajo la higuera (2020), de Hebert Vázquez, si tuviésemos que ponernos programáticos diríamos que en el principio de dicho cuarteto fue la sombra, pues a ésta parece remitirnos ese haz microtonal, profusamente tremolado, que perfila la respiración y las intensidades de la luz; un haz y una textura que, compás a compás, se irá desdoblando, cual rizoma y arborescencia, con un planteamiento netamente orgánico del desarrollo musical que va hibridando técnicas y estilos para mostrar un camino interior, los escalones en la purificación del yo.

Esa ascesis sería —si atendemos a las notas de Juan Arturo Brennan— la de Siddhārtha Gautama bajo una higuera de la ciudad india de Bodhgaya; y su búsqueda del nirvana se convertiría, aquí, en una música en progresiva evolución, que muestra elementos de continuidad, anclajes armónicos que resisten los diferentes embistes a los que se somete el armazón central de la partitura, por medio de técnicas de lo más diverso: desde las extendidas (con profusión de aire sin tono) a unas febriles danzas con ecos de Steve Reich cuya motilidad y melodías superpuestas nos dejan en la antesala de esos compases finales en los que, atendiendo al típico pensamiento circular oriental, las texturas microtonales reaparecen, si bien ahora trascendidas por lo que parece un último hálito de respiración: la liberación misma del espíritu de Siddhārtha.

Con sus 17:30 minutos de duración, Espacios intemporales (2017) es el cuarteto más largo de este compacto, y no es ello causalidad, sino un proceso muy meditado por parte de su creadora, Hilda Paredes, de hacernos experimentar diferentes formas de tiempo musical, así como de comprobar los vínculos entre tiempo, ritmo y materia. En el caso de Espacios intemporales, dos son sus extremos: por una parte, un slap que, seco, conciso y agresivo, hace del saxofón un instrumento percusivo, de naturaleza profusamente rítmica, como tiempo del instante; por otro lado, haces de luz en multifónicos que se expanden remitiéndonos a ese tiempo que trasciende al propio tiempo, con lo que la dicotomía entre el tiempo como marco y la finitud de cada evento dentro de dicho contexto queda servida.

Esa idea de gran marco temporal poblado por temporalidades efímeras, más o menos duraderas, se refuerza por la distribución espacial que la partitura nos plantea, con los cuatro saxofonistas rodeando al público y desplazándose en torno a éste, lo que nos hace sentir el tiempo como un fluido móvil, lejos de cualquier concepción estática del mismo. Es, ésta, una conformación de la topología acústica especialmente cuidada en la edición en disco compacto que hoy nos ocupa, en la que se percibe cómo las fuentes de sonido se desplazan en nuestros altavoces, así como sus halos: esos tan densos multifónicos que, en pedal y haciendo resplandecer los armónicos, nos envuelven durante la escucha. Entre esos dos extremos del slap y el haz lumínico del multifónico, Hilda Paredes despliega, a través de SIGMA Project, una rica paleta de técnicas extendidas y lenguaje armónico para mostrar las (dis)continuidades del tiempo, su expresividad (con pasajes que nos remiten a la danza), lirismo y violencia: formas de aprehender el tiempo que remedan las porosas fronteras entre éste, como concepto físico-matemático, y su vivencia, como subjetividad y suma de los febriles episodios que aquí van superponiendo momentos a ese gran trazo.

Influx (2012), de Arturo Fuentes, pone sobre los atriles las más aquilatadas señas de identidad de este compositor, con su simbiosis de fuerza y refinamiento, en constante proceso de diálogo y transformación. De nuevo, el slap cobra una gran importancia en los saxofones graves, para crear una base de sonido que prolifera imparable como un flujo acústico hasta llegar a las rugosas y tan sorprendentes sonoridades que aporta al cuarteto el spring-drum insertado en la campana del saxofón alto. Para dar una lógica musical a esta síntesis de ruidos colaterales producidos por la vibración del spring-drum y la solidez armónica de los graves, Fuentes moldea, una y otra vez, una red de multifónicos que conectan al cuarteto, dándole su fuerte coherencia, sumando una voluntad muy evidente de personalizar las voces dentro del conjunto, con los timbres y los efectos propios de cada instrumento, evitando así un exceso de ‘monotonía’.

Para rehuir tal cosa, Arturo Fuentes convierte Influx no sólo en esa materia líquida a la que se refiere en sus notas, sino en un conglomerado rítmico cambiante, en una suma de texturas y partículas en metamorfosis a lo largo del cuarteto, así como en un planteamiento que, en global, debe no poco a ese sentido tan teatral del sonido instrumental que es seña de identidad en Fuentes. Todo ello, escrito específicamente para las posibilidades de un cuarteto, SIGMA, que se convierte aquí en paisaje musical, o así hemos de comprender esa suerte de esfumado y disolución en las distancias que Alberto Chaves dibuja de forma tan bella en los multifónicos finales de la obra, aunando la redondez de su saxofón con unas resonancias de un spring-drum que parecen aportar una textura electrónica, un halo mistérico a ese horizonte conquistado.

Cierra tan potente y variado compacto Javier Torres Maldonado, con Masih (2012-13), partitura que incorpora una nueva forma de trabajar los resortes del cuarteto desde el análisis de un «elemento sonoro básico» del que se derivan los materiales. Ese elemento es un «potente aullido de viento», del que surge una obra que lejos está de imitar lo eólico, sino que esas vibraciones y timbres del aire se expresan de muy diversas formas, entre lo homofónico y una dispersión que comprende, igualmente, lo percusivo, con unos juegos de llaves que remedan el silabeo y los pulsos del habla. La respiración también tiene un papel muy relevante en Masih, convirtiéndose en nexo de momentos con perfiles propios en una partitura cuyo título (que en indonesio significa «todavía») nos remite a la continuidad, a la delicada transformación de procesos que, como el viento, no dejan de mutar y reinventarse. Los cuatro músicos de SIGMA Project, Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto Chaves y Josetxo Silguero, bordan cada pasaje de este cuarteto tan profusamente heterogéneo, como lo habían hecho en las partituras previas, redondeando un disco de impresionante potencia que es fruto del trabajo, codo con codo, de SIGMA con cada uno de los compositores aquí reunidos.

Como ya hemos anticipado, las tomas de sonido son otro de los puntos fuertes de este compacto, soberbiamente registrado y con una edición de verdadera audiofilia, ya no sólo por la calidez tímbrica y la nitidez de cada grabación, sino por la espacialización de las mismas en estéreo. Por lo que al libreto se refiere, éste cuenta con notas (en inglés y castellano) de Juan Arturo Brennan, muy descriptivas para conocer cada partitura, cuyas claves desentraña con diversas citas de los propios autores.

Conversando recientemente con el compositor mexicano Samuel Cedillo, de quien SIGMA estrenó el cuarteto Estudio de fenómeno II (2012), éste afirmaba que los proyectos fonográficos sirven, hoy en día, para tender puentes y crear una comunidad artística iberoamericana que merezca la atención de los grandes centros neurálgicos de la nueva música, mostrando discursos culturales más allá de los que acaparan esos centros de poder musical. Discos como el que hoy reseñamos no hacen más que reforzar esos lazos hispano-mexicanos, como antes los estrecharon desde Rodolfo Halffter a Max Aub, pasando por Luis Buñuel y tantos otros. Que SIGMA Project siga añadiendo hermosos capítulos como a sus diálogos iberoamericanos.

Paco Yáñez

(Foto: Aitor Izaguirre)